Werden Frauen in der deutschen Sprache diskriminiert?

Misogyne Begriffe, Abwertung und Unsichtbarkeit - Über das schwierige Verhältnis des Deutschen zu seinen weiblichen Sprecherinnen.

4/13/2025

Sexismus in der deutschen Sprache

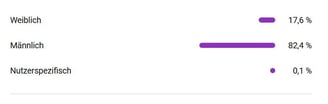

Wenn ich mir die Statistiken meiner Videos anschaue, frage ich mich häufig: Warum interessieren sich offensichtlich vor allem Männer für die deutsche Sprache? Wird unsere Sprache vor allem von Männern bestimmt und – Werden Frauen in unserer Sprache vielleicht sogar diskriminiert?

Wenn du das wissen möchtest, dann begib dich mit mir auf eine interessante Spurensuche nach verborgenen Machtstrukturen, unbewussten Stigmatisierungen und kontroverser Sprachkritik…

Der eine oder andere denkt sich bei diesem Titel vielleicht: „Sexismus in der Sprache? Ist doch dämlich! Der soll nicht rumheulen wie ein Mädchen, sondern endlich wieder vernünftige Videos über unsere Muttersprache machen!“ Joa, und damit sind wir eigentlich schon direkt beim Thema.

Tatsächlich lässt sich in der deutschen Sprache eine gewisse misogyne Tendenz beobachten, die sich auf verschiedene Arten äußert. Um diese unterschwellige Diskriminierung aufzudecken, bewegen wir uns von der Spitze des Eisbergs bis in die tiefsten Tiefen des Ozeans – Und ja, es wird auch um das Thema Gendern gehen Also schnall dich an, denn wir begeben uns auf Ebene 1.

1. Misogyne Begriffe im alltäglichen Sprachgebrauch

Diese Art von Sexismus kommt häufiger vor, als man denkt, bildet aber nur die Oberfläche der strukturellen Diskriminierung von nicht-männlichen Personen im Deutschen. Schauen wir uns dafür nochmal den Anfang des Textes an:

„Sexismus in der Sprache? Ist doch dämlich! Der soll nicht rumheulen wie ein Mädchen, sondern endlich wieder vernünftige Videos über unsere Muttersprache machen!“

Sind dir diese Wörter irgendwie aufgefallen? Ich bin ehrlich: Ich habe auf so etwas früher auch nie geachtet. Dabei gibt es im Deutschen einige Phraseologismen, also feststehende Ausdrücke, denen man durchaus eine gewisse Misogynie nachsagen könnte. So zielen Beleidigungen wie „Du P*ssy“ oder „Du Mädchen“ darauf ab, jemanden als schwach, als „weiblich“ abzuwerten.

Auf der anderen Seite gibt es ironischerweise auch Begriffe, die Weiblichkeit unnötig überhöhen und dadurch wiederum ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern herstellen. Aus irgendeinem Grund werden daher beispielsweise weibliche Personen, die Job und Familie gekonnt unter einen Hut bringen, gerne mal als „Powerfrauen“ deklariert. Aber hast du schon mal von einem „Powermann“ gehört? Wieso ist das nur bei Frauen so unbedingt erwähnenswert?

Spannend ist auch, mit welchen Attributen „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ verknüpft sind: So stehen sich beispielsweise „Vater Staat“ und „Mutter Natur“ gegenüber oder auch das „Vaterland“ und die „Muttersprache“. Mit Weiblichkeit wird scheinbar eher Mütterlichkeit, Vertrautheit und Sanftheit assoziiert, während Männlichkeit für Stärke und Rationalität steht.

Das belegen auch zahlreiche Wörter wie zum Beispiel die „Herrschaft“ oder die „Mannschaft“. Komischerweise gibt es keine „Frau-schaft“. Was es jedoch wiederum ganz gerne mal gibt, sind solche Sonderbezeichnungen wie „Frauen-Fußball“. Demnach wäre Herren-Fußball also der normale Fußball, der keiner besonderen Markierung bedarf. Natürlich liegt das auch in der Popularität der Sportart begründet, die sich vor allem des männlichen Interesses erfreut. Allerdings wird hier auch ein Umstand deutlich, der in unserer Gesellschaft oft gar nicht wirklich reflektiert wird, obwohl er allgegenwärtig ist: Der Mann ist das Maß aller Dinge.

Ich werde dieses Thema nicht allzu sehr vertiefen, sonst würde das Video Stunden dauern. Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive sei lediglich darauf verwiesen, dass die Wörter „Mensch“ und „Mann“ in vielen Sprachen mit ein- und demselben Begriff ausgedrückt werden können. So zum Beispiel mit dem lateinischen „homo“ oder dem englischen „man“ in „mankind“. Der Mann ist also der „normale“ Mensch, während der Frau eine Sonderbehandlung zukommt, die jedoch meist völlig daneben geht.

Einen Mythos, den ich bis vor diesem Video tatsächlich selbst noch geglaubt habe, muss ich jedoch entkräften: So stammt das Adjektiv „dämlich“ nicht, wie man meinen könnte, von dem Substantiv „Dame“ ab, sondern ist vermutlich mit der „Dämmerung“ verwandt und bezieht sich damit auf einen benebelten, umnachteten Zustand. Ein weiterer verwandter Begriff wäre beispielsweise der „Dämlack“. Nichts desto trotz fällt auf, dass mit „herrlich“ das vermeintlich „männliche Pendant“ im Gegensatz dazu eine dezidiert positive Bedeutung hat.

2. Die sukzessive Abwertung des Frauen-Begriffs in unserer Sprachgeschichte

Was ich dir jetzt erzähle, geht mir schon seit meinem Germanistikstudium nicht mehr aus dem Kopf und ist perfektes Klugscheißer-Wissen für jede WG-Party.

Beginnen wir mal ganz vorne: Vor etwa eintausend Jahren, also zur Zeit des Mittelalters, wurden erwachsene weibliche Personen als „wîb“ bezeichnet. Ich denke, du kannst dir die Übersetzung dieses Wortes selbst erschließen und bist vielleicht ein bisschen schockiert. „Klar“, denkst du dir, „im Mittelalter waren alle total frauenfeindlich, natürlich nennen die ihre Frauen Weib!“ Das hat aber nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun – zumindest noch nicht...

Denn „wîb“ war damals einfach das neutrale Wort für „Frau“. Das mittelhochdeutsche „frouwe“, aus dem sich das heutige „Frau“ entwickelt hat, gab es damals zwar auch schon, allerdings in der Bedeutung „adelige Frau, Herrin“.

Ich weiß, das klingt jetzt alles erstmal ziemlich verwirrend, aber am Ende ergibt alles Sinn – Versprochen.

Diese Zweiteilung von „wîb“ für einfache Frauen und „frouwe“ für adelige Frauen gab es schon im Althochdeutschen und spiegelte den Usus in einer ständischen Gesellschaft wider. Analog dazu gab es neben dem einfachen „man“ natürlich auch den „herre“.

Irgendwann verschoben sich die Ansprachen und das höfische Galanteriegebot forderte auf einmal, jeder Frau eine möglichst höfliche Begrüßung entgegenzubringen. So erweiterte sich der Kreis der „frouwen“ bis hin zu einer allgemeinen Bezeichnung weiblicher Personen. Und wie spricht man nun wiederum höherstehende Frauen an? Dazu bediente man sich der gerade in Mode kommenden französischen Sprache und entlehnte die „Dame“.

Was im Zuge dessen passiert, ist ein Prozess, der bis heute nicht abgeschlossen ist und den der Linguist Rudi Keller als „Abwertung durch Aufwertung“ bezeichnet. Dadurch, dass man Frauen mit immer höhertrabenderen Begriffen belegt, die sich schließlich normalisieren, werden die einstmals neutralen Bezeichnungen abgewertet. In der Sprachwissenschaft spricht man von einer „Pejoration“.

Die schrittweise Dequalifizierung lässt sich aber nicht nur an der Begriffskette „Weib – Frau – Dame“ beobachten. Auch verwandte Begriffe für weibliche Personen haben ähnliche Prozesse durchlaufen.

Zum Beispiel meinte man mit dem Wort „maget“ im Mittelalter noch schlichtweg ein „Mädchen“ – Heute drückt der Begriff „Magd“ den Grad einer weiblichen Bediensteten aus.

Auch die „dirne“ war früher einfach ein „junges Mädchen“, heute ist sie eine Prostituierte.

Und die „juncfrouwe“ ist heute zwar nach wir vor eine „unschuldige, junge Frau“, allerdings in wesentlich negativerer Bedeutung – vor allem, wenn man den Begriff auf einen Mann überträgt.

Nun könnte man einwenden: „Gut, Sprache wandelt sich eben. Die Semantik verschiebt sich, mal in die eine, mal in die andere Richtung.“

Das mag zwar sein, auffällig ist aber, dass sich im Gegensatz zu den weiblichen Begriffen die männlichen Pendants in ihrer Bedeutung kaum bis gar nicht verändert haben: Ein „man“ ist immer noch ein „Mann“, der „herre“ ist ein „Herr“ und aus dem mittelhochdeutschen „juncherre“ ist ein „Junker“ geworden, also nach wie vor ein junger Adeliger.

Der einzige Bereich, in dem sich sowohl bei Männern als auch bei Frauen nichts geändert hat, ist die höfliche Anrede. Auch heute heißt es noch „Herr“ oder „Frau“ Meier, egal, welchem Stand oder Geschlecht man angehört.

Übrigens sind auch die höflichen Anredeformen im Deutschen wahnsinnig interessant. Wenn dich das Thema interessiert, dann habe ich dazu auch schon mal ein Video gemacht ;-)

Spannenderweise setzt der Prozess der Pejoration von weiblichen Begriffen immer dann aus, wenn es nicht um das soziale Geschlecht von Frauen geht. Zum Beispiel – Du hast es im vorherigen Satz bereits gehört – bei dem Wort „weiblich“. Eigentlich müsste das ja mittlerweile „fraulich“ heißen, tut es aber nicht. Ähnlich ist das auch mit dem „Weibchen“ und Hundebesitzerinnen werden nach wie vor „Frauchen“ genannt und nicht, wie es analog zum Herrchen eigentlich sein müsste, „Dämchen“.

Was zeigt uns das? Sprache wird in einer patriarchalen Gesellschaft hauptsächlich von Männern gemacht und entsprechend werden überall da, wo Frauen in ihrer sozialen Rolle auftauchen, die entsprechenden Begrifflichkeiten – bewusst oder unbewusst – instrumentalisiert.

Und damit kommen wir auch schon zum letzten Kapitel, quasi dem Fuß des Eisbergs, Problemen, die weit unter der Wasseroberfläche liegen und somit tief in unseren gesellschaftlichen Strukturen verankert sind. Es geht um nichts weniger als...

3. Die Unsichtbarkeit von Frauen in der Sprache

Obwohl die Hälfte der Weltbevölkerung – und somit auch der Deutschsprechenden – weiblich ist, wurde und wird Sprache hauptsächlich von Männern gestaltet. Ob die Bildungsreform Karls des Großen, die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg, die Bibelübersetzung Luthers, die Literatur Goethes oder das berühmte Wörterbuch von Konrad Duden: Quasi alle wichtigen Entwicklungsschritte unserer Sprachgeschichte wurden von Männern geprägt. Kein Wunder also, dass die Art, wie über Frauen gesprochen wird, in unserer Sprache vor allem von einem männlichen Standpunkt aus definiert ist.

Erst in den 1970er Jahren regte sich mit dem Aufkommen der feministischen Linguistik allmählich Widerstand gegen das männliche Sprachprinzipat. Das Ziel dieser bis heute relevanten Sprachkritik ist die Sichtbarmachung der Frau und eine geschlechtergerechte Sprache im Sinne einer gleichberechtigten Gesellschaft.

Dabei gibt es unterschiedliche Ideen, wie eine solche Gleichberechtigung erreicht werden kann. Die wohl bekannteste und derzeit wieder heiß diskutierteste ist die sogenannte „Gender-Sprache“: Im Kern geht es dabei darum, das in der deutschen Grammatik vorherrschende Generische Maskulinum, also beispielsweise die allgemeine Benennung bestimmter Berufsgruppen in der genuin männlichen Form, durch Paarformen oder geschlechtsneutrale Begriffe zu ersetzen.

So soll eine geschlechterdiverse Gruppe beispielsweise nicht mehr generisch maskulin als „alle Lehrer“ angesprochen werden, sondern maskulin und feminin als „alle Lehrerinnen und Lehrer“ oder neutral als „alle Lehrenden“. Mittlerweile hat sich außerdem eine Variante mit Wortbinnenzeichen in der Schriftsprache bzw. Glottislaut in der gesprochenen Sprache etabliert. So heißt es dann „alle Lehrer:innen“, um Zeit und Platz zu sparen.

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat übrigens erst im Juli des vergangenen Jahres entschieden, die geschlechtsneutrale Schreibung mit Wortbinnenzeichen für ungültig zu erklären. Wenn du mehr über die Hintergründe dieser Entscheidung erfahren möchtest, dann schau mal hier vorbei!

Natürlich gibt es auch – zum Teil sehr nachvollziehbare – Kritik an diesen Modellen. So gelten die Paarformen als unnötig lang, der neutralen Formulierung mit einem Partizip I wird vorgeworfen, die grammatische Funktion dieser Verbform zu missachten, und das Gendern mit Wortbinnenzeichen steht im Verdacht, Texte unleserlich und schwer verständlich zu machen.

Zu diesen eher subjektiven Kritikpunkten gesellt sich auch noch ein objektiver Einwand, der im System unserer deutschen Grammatik begründet liegt: Genus ist nicht Sexus!

Was bedeutet das? Im Deutschen sind das grammatikalische und das biologische Geschlecht von Wörtern nicht zwingend deckungsgleich. DER Mann ist zwar männlich und DIE Frau weiblich, aber DAS Kind ist nicht unbedingt geschlechtsneutral. Somit kann also rein grammatikalisch betrachtet DIE Lehrer auch die weiblichen Teile des Lehrkörpers meinen. Eigentlich sorgt erst die zusätzliche Endung „-innen“ dafür, dass in der Sprache überhaupt zwischen biologisch männlichen und weiblichen Personen unterschieden wird. Man könnte hier also abermals von einem Fall der Ungleichheit durch explizite Betonung sprechen – Abwertung durch Aufwertung.

Doch nicht nur beim generischen Maskulinum werden Frauen in unserer Sprache übergangen. Die feministische Linguistik kritisiert ebenso die sprachliche Erststellung des Mannes, beispielsweise bei der Anrede „Herr und Frau XY“. Diese suggeriere die Frau als Anhängsel des Mannes, wohingegen die „sehr verehrten Damen und Herren“ wiederum eine Erstnennung der Frau aus Gründen der Galanterie darstellten.

Auch auf dem Feld der zusammengesetzten Substantive sehen die Sprachkritikerinnen durchaus Verbesserungspotential: So gibt es neutral bewertete Komposita wie „Blaumann“ oder „Flachmann“, zu denen kein weibliches Pendant möglich ist. Komposita wiederum, die mit dem Lexem -frau- gebildet werden, sind oft eher abwertend und sexistisch, beispielsweise „Putzfrau“ oder „Jungfrau“.

Zuletzt stößt man sich auch an dem verallgemeinernden Pronomen „man“. Dieses ist immerhin mit dem heutigen „Mann“ verwandt, allerdings in der ursprünglichen Bedeutung „Mensch“. Zum Teil wird eben diese Bedeutung im Zuge der Sprachkritik reaktiviert und so hört man hin und wieder solche Formulierungen wie „Kann mir jemensch sagen, worum es in dem Video geht?“ oder „Mensch tut, was Mensch kann.“ Ob sich das wirklich durchsetzen wird, wage ich allerdings zu bezweifeln…

Man muss kein Fan der Gendersprache sein, um zuzugeben, dass Frauen und Weiblichkeit im Deutschen defizitär behandelt werden. Egal, ob es um strukturelle Abwertung geht, um Unsichtbarkeit oder Vernachlässigung: Wir als Sprecherinnen und Sprecher der deutschen Sprache tragen die Verantwortung dafür, dass sich alle gesehen und angesprochen fühlen. Wie genau das jedoch umgesetzt wird, ist jedem selbst überlassen. Es wäre aber schon mal ein guter Anfang, wenn du niemanden mehr als „P*ssy“ beleidigst oder beim nächsten Mal deine Frau zuerst vorstellst...

Wenn du gar nicht genug von spannenden Beiträgen über die deutsche Sprache bekommen kannst, dann empfehle ich dir noch mein Video über „6 Vorurteile gegen das Deutsche“ – Auch hier wird dich sicherlich einiges überraschen ;-)

Ansonsten schau' doch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei: https://www.youtube.com/@DerGermanistiker ;-)